業務内容

病院で行う検査は、患者さまから採取した血液や、尿・便・痰(タン)などの排泄物、あるいは身体の一部から切除した組織などの検体についての検査と、患者さまに接して行う検査があります。 当院で行っている検体を調べる検査として、

- 一般検査は、尿中の蛋白や糖や細胞などを調べたり、糞便中の血液や寄生虫を調べます。

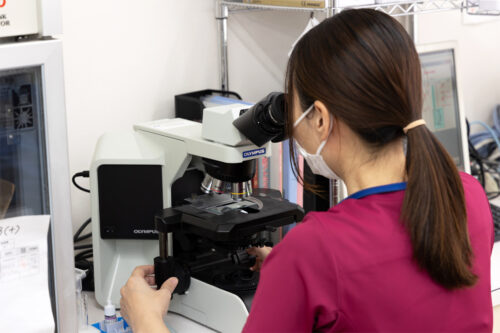

- 血液学的検査は、血液中の赤血球や白血球について調べるほか、血液が固まりやすいか否など 血液凝固系の検査も行います。

- 生化学検査は、血液中の糖や脂質、無機イオンや蛋白について調べるほか、酵素を定量したり、 血液を化学的に分析して検査します。

患者さまと接する生理学的検査には、心臓の病気を調べる心電図検査、呼吸に関する病気を調べる呼吸機能検査、頭蓋内の病気を調べる脳波検査などがあります。

臨床検査部について

正確で迅速な結果が出せるように努めています。また患者さまと接する生理学的検査の際には、安心して検査を受けていただけるように分かりやすい説明を心がけています。

正確で迅速な結果が出せるように努めています。また患者さまと接する生理学的検査の際には、安心して検査を受けていただけるように分かりやすい説明を心がけています。

検査機器の紹介

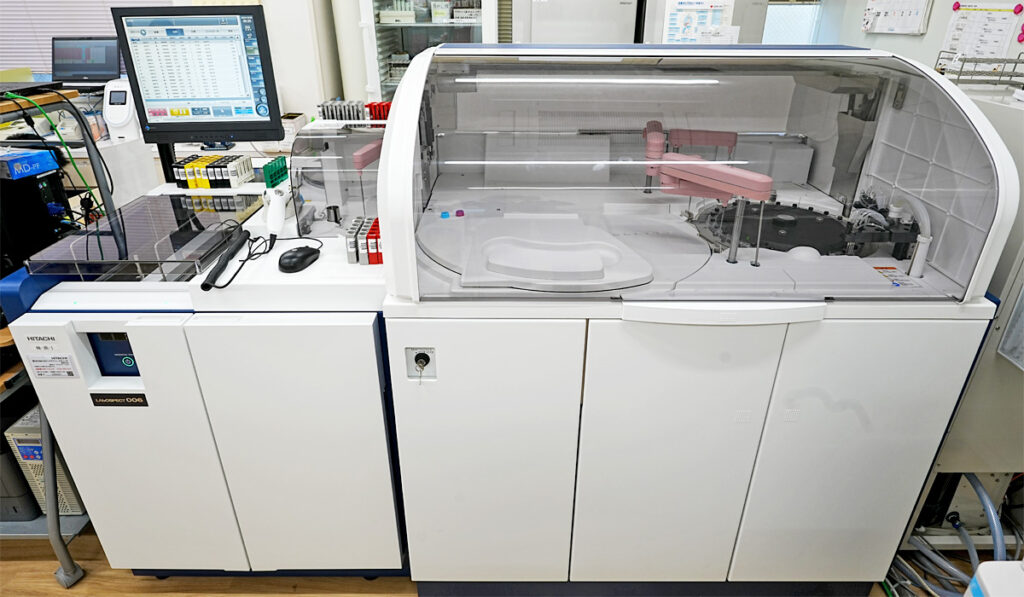

日立LAboSPECT006(生化学自動分析装置)

|

血液や尿などの体液成分を検体とし、糖やコレステロール、タンパク、酵素などの各種成分の測定を行う装置です。 |

Accuraseed(自動化学発光酵素免疫分析装置)

|

腫瘍マーカーやホルモン量を測定できます。 |

XR-1000(多項目自動血球分析装置)

|

白血球、赤血球、血小板などを含む全24項目を測定できます。 全自動タイプの血球計数器で、日常診療のスクリーニング検査の一つです。貧血など血液疾患や感染、炎症などを疑う場合の診断、経過観察に利用します。 |

HLC-723 G11(自動グリコヘモグロビン分析計)

|

糖尿病の必須検査項目であるHbA1cを測定します。 HbA1cは1~2ヶ月前の血糖値を反映します。 |

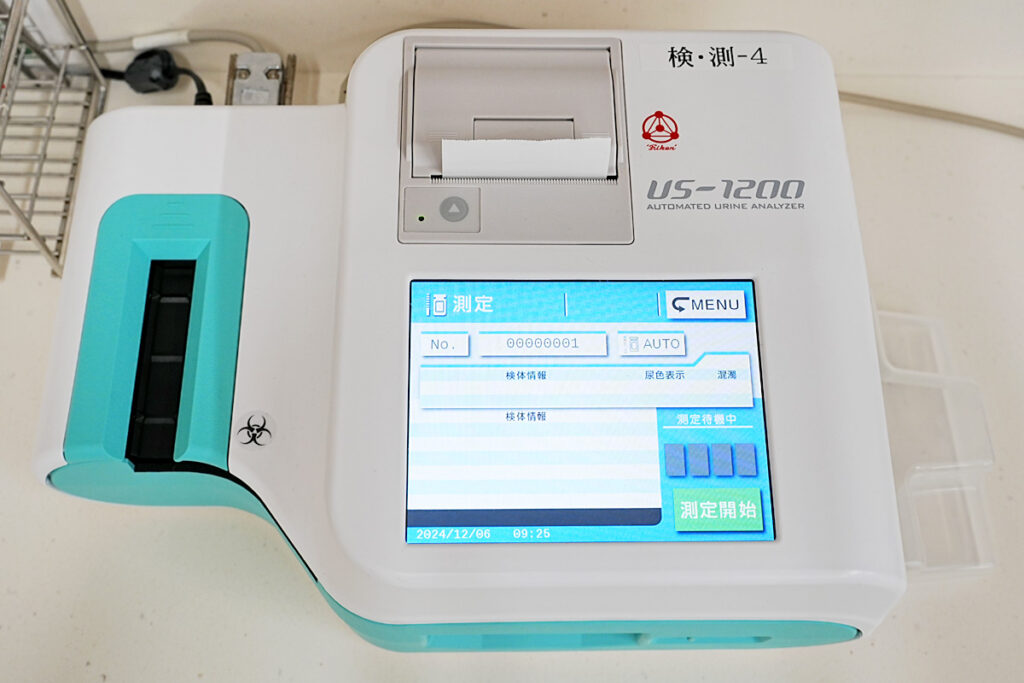

US-1200(尿自動分析装置)

|

専用の試験紙を使用し、尿中の化学物質(蛋白・糖・潜血etc)を測定する装置です。 |

ABL80 FLEX(血ガス分析装置)

|

主に動脈血中の酸素の割合を見るのに用います。 |

Aplio400 Pratinum(超音波画像診断装置)

|

超音波検査(エコー検査)は日常臨床の場で最も利用しやすく、 効果の大きな診察法であり、簡便で侵襲の少ない診断法といえます。 腹部、心臓、頚部、乳房、血管などの病変が超音波検査で診断できます。 またカラードップラーを併用することで、血流の情報を得ることもできます。 ある程度訓練を受けた医師や検査技師なら診断でき、診断にもあまり差がありません。当院ではアロカ製の最新の超音波画像診断装置を導入し、様々な疾患の診断に活用しています。診断だけではなく、胸水や腹水を穿刺する際にも必要となります。 痛みなく、外来やベッドサイドで簡単にできますので、肝臓や心臓など気になる方は 気軽にお申し付け下さい。 |

カーディオスター FCP-7541

|

胸痛や動悸、めまいなど心臓にかかわる症状や高血圧がある時に心臓の異常がないかを調べる検査です。胸と両手足に電極をつけて検査します。検査時間は5分程度です。 |

脳波計

|

脳波検査は、けいれんを起こした時や意識障害が見られるとき、 てんかんが疑われる場合やてんかんの治療効果判定などに用いられる検査です。 緊急時以外は予約制で検査を実施しています。 【特徴】 従来の脳波計では電極装着後の患者がトイレなどに移動する際、全ての電極を外さなくてはなりませんでした。コメットは電極ごと入力ボックスから取り外しができるので 検査の中断や再開が容易になり、検査時間の短縮が図れます。 |

Form PWV/ABI COLIN(血圧脈波検査装置)

|

血圧測定やABI算出(下肢動脈の狭窄)、PWV測定ができます。 脈波の伝播速度、動脈の弾力性とは、血液が心臓から拍出された際に生じる拍動が、末梢の動脈に伝わる速度のことです。これらの数値を用いて動脈硬化を評価する時に用います。 |

スタッフ

臨床検査技師 6名 【2025年4月1日現在】